Teteles de Ávila Castillo. En el corazón de la Sierra Norte de Puebla, emerge una escuela que no es sólo una institución educativa, sino un bastión de la resistencia: la Normal Rural “Carmen Serdán”. Fundada con la misión de formar maestras campesinas, este internado de mujeres mantiene viva una pedagogía de raíz revolucionaria, profundamente ligada a la historia del México contemporáneo y al legado del zapatismo.

Pero la existencia de la Normal de Teteles está lejos de haber transitado pacificamente. Cada año, sus estudiantes enfrentan una combinación de abandono institucional, agresiones físicas, campañas mediáticas de desprestigio y una sistemática criminalización desde los poderes públicos. Muchas de ellas, casi todas, son hijas de labriegos pobres que decidieron preparase para regresar a compartir el conocimiento en sus comunidades. Esa decisión —rebelde en sí misma— las ha colocado en el centro de una disputa nacional sobre el sentido, el poder y el futuro de la educación pública en México.

La historia de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, es la lucha por la dignidad, y de la violencia que el Estado ha ejercido —de manera directa o cómplice— contra una generación de mujeres que bregan por estudiar, enseñar y vivir sin miedo.

Un legado insurgente: el origen de las normales rurales

Las normales rurales nacieron en 1922 como parte del proyecto posrevolucionario para llevar la educación oficial al México profundo. El gobierno posrevolucionario, impulsado por una agenda socialista, buscó fundar instituciones que llevaran la alfabetización y la conciencia política a los sectores marginados del país: campesinos, jornaleros, pueblos indígenas.

La escuela de Teteles tiene sus raíces en ese movimiento. Fue fundada en 1932, originalmente en Tlatlauquitepec, luego reubicada en Xochiapulco bajo la dirección del legendario educador Raúl Isidro Burgos —quien también encabezaría la creación de la Normal de Ayotzinapa—, y finalmente asentada en Teteles en 1961. Desde sus inicios, el modelo fue claro: educación en internado, autogestión estudiantil, producción agrícola para el autoconsumo y una formación política basada en el pensamiento crítico, socialista y revolucionario.

Lo que para el Estado fue en un inicio una estrategia de integración nacional, con el paso del tiempo se volvió una piedra en el zapato para gobiernos conservadores y neoliberales, que vieron en estas escuelas una amenaza por su organización, por su crítica constante y su conexión con luchas sociales a raz de tierra.

Hoy, sobreviven apenas 17 de estas normales rurales. Y todas enfrentan un cerco: presupuestal, legal, mediático y en muchos casos, militar o policiaco. Las alumnas de Teteles no son la excepción. En realidad, son ejemplo paradigmático de cómo una comunidad educativa puede ser simultáneamente semillero de esperanza y blanco de represión.

Cronología de agravios: del abandono a la agresión

1. Promesas rotas, acuerdos incumplidos

Desde 2013, el gobierno estatal de Puebla mantiene compromisos firmados con las estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán”. Entre las demandas reiteradas están la mejora de instalaciones, dotación de alimentos, acceso a agua potable y respeto a la matrícula de internado. Nada del otro mundo y, sin embargo, han pasado 12 años en los que las administraciones del PAN ni de Morena han querido cumplir.

Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla hasta su fallecimiento en 2022, mantuvo una relación ambigua con las normalistas. En 2018, acudió personalmente a la escuela a recibir sus peticiones y fue invitado a una posada en la institución. Pero en 2021, ante el resurgimiento de protestas por la falta de cumplimiento, su gobierno respondió con represión. Irónicamente, fue él quien presumió públicamente una “relación cordial” con las estudiantes. La ruptura llegó con saldo trágico: dos normalistas fallecidas en mayo de 2021 al lanzarse de un tráiler tras una movilización en Tlaxcala.

2. El 1 de junio de 2021: la represión que lo cambió todo

Ese día, alumnas de Teteles, acompañadas por estudiantes de otras normales rurales, protestaban frente a Casa Aguayo, sede del Ejecutivo estatal. La respuesta del gobierno fue una brutal represión encabezada por Ardelio Vargas Fosado, entonces subsecretario de Gobernación. Policías estatales irrumpieron la manifestación, detuvieron de forma ilegal a decenas de estudiantes, les sembraron bombas molotov, las fotografiaron como si fueran criminales y las trasladaron como rehenes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó en 2022 que la Secretaría de Seguridad Pública violó los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, integridad personal y seguridad jurídica de las estudiantes. Emitió la Recomendación 161/2022 contra el gobierno de Puebla. Sin embargo, hasta hoy, ningún funcionario ha sido sancionado y Ardelio Vargas ha regresado a puestos de poder desde las sombras, acompañando al actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

3. Campañas mediáticas y judicialización

A partir de 2021, se desató una campaña mediática sostenida contra la Normal de Teteles. Medios locales como El Sol de Puebla difundieron versiones sin pruebas, asegurando que las estudiantes practicaban rituales “ideológicos” que incluían castigos físicos y actividades nocturnas extremas. El gobierno estatal usó estas publicaciones como justificación para intervenir en la vida interna del plantel.

Precisamente durante el gobierno estatal de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se judicializó la protesta de las jóvenes. La Red de Transporte RUTA presentó denuncias penales por “vandalismo” tras movilizaciones realizadas por las alumnas. Funcionarios como Javier Aquino Limón, a la sazón secretario de Gobernación, acusaron públicamente a las normalistas de cometer delitos, mientras que otros, como la secretaria de Educación Isabel Merlo, emitieron declaraciones contradictorias: por un lado, reconociendo la legitimidad de la inconformidad, y por otro, permitiendo el avance de acciones legales.

4. Violencia estructural y ataques físicos

El caso más grave de agresión a las normalistas de Teteles ocurrió en agosto de 2024, cuando un grupo de sujetos armados, entre ellos supuestos padres de familia y personas con aspecto policial, intentaron allanar el internado de la escuela. Durante la noche lanzaron piedras y cohetones al edificio, lesionando a tres estudiantes. Una de ellas sufrió quemaduras de segundo grado. El Consejo Estudiantil denunció que estos actos fueron tolerados —e incluso promovidos— por la Sección 23 del SNTE y por el propio director de Formación Docente, Gonzalo Amador Juárez Uribe.

La Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación de Puebla, que contaban con evidencia de los hechos, guardaron silencio. No hubo detenciones, ni investigaciones, ni garantías de seguridad para las estudiantes.

5. Asfixia institucional: intentos de desmantelar el internado

Uno de los mecanismos menos visibles, pero más peligrosos, de ataque a las normales rurales es la “asfixia administrativa”. En el caso de Teteles, desde septiembre de 2024, autoridades educativas han impulsado el ingreso de nuevas estudiantes bajo la figura de “matrícula externa”, una categoría que implica no vivir en el internado ni gozar de sus beneficios. Según denuncias del Honorable Consejo Estudiantil, funcionarios de la SEP y docentes sindicalizados han presionado a las familias para que acepten esta modalidad, ofreciendo incluso hospedaje privado.

Detrás de esta maniobra, las alumnas ven una intención clara: eliminar el carácter rural e internado del plantel. De lograrse, la Normal Carmen Serdán dejaría de ser una escuela para campesinas pobres y se convertiría en una institución de élite excluyente.

El precio de la dignidad: testimonios de las normalistas y su vida cotidiana

1. Vivir para estudiar, estudiar para regresar al campo

“Que seamos hijas de campesinos no les da derecho a que nos traten como nos tratan”, dice con firmeza una vocera del Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Libre”. Su voz condensa el espíritu de la Normal Rural “Carmen Serdán”: mujeres que han llegado desde comunidades marginadas, no para huir de la pobreza, sino para aprender cómo combatirla.

La vida en el internado no es fácil. Las estudiantes despiertan antes del amanecer, limpian las aulas, cocinan, mantienen el orden y luego asisten a clases. Al no contar con personal suficiente, son ellas mismas quienes realizan las labores de intendencia. Viven con recursos limitados, en dormitorios colectivos, con baños y comedores deteriorados, muchas veces sin acceso continuo a agua potable o luz eléctrica.

Y, sin embargo, nadie se queja de la rutina. “Esto es nuestro segundo hogar”, repiten. Para muchas de ellas, esta escuela representa la única oportunidad real de convertirse en maestras, de regresar a sus comunidades y alfabetizar a quienes, como sus madres y padres, se les negó el derecho constitucional a estudiar.

2. Las heridas que no se ven

Defender la dignidad tiene un precio. Las estudiantes cargan con el dolor de las compañeras que han muerto, de las que han sido hostigadas o violentadas, y de las que han sido estigmatizadas públicamente. La herida más profunda, coinciden muchas, no es física, sino simbólica: es ser tratadas como delincuentes por el solo hecho de organizarse.

“Nos han lanzado piedras, cohetes, amenazas. Nos toman fotos, nos persiguen, nos difaman. Nos acusan de ser una secta, de adoctrinar, de obligar a las compañeras a cosas que ni siquiera hacemos”, explica una integrante del consejo estudiantil.

El 19 de agosto de 2024, sujetos armados atacaron el internado con cohetones. Tres alumnas resultaron heridas, una de ellas con quemaduras de segundo grado. Aunque la Secretaría de Gobernación y la SEP estaban al tanto, no emitieron ninguna condena pública ni ofrecieron garantías.

En su denuncia pública, las normalistas señalaron a docentes y sindicalistas de la Sección 23 del SNTE como cómplices. Incluso documentaron intentos de intimidación con vehículos que pretendían irrumpir en el plantel.

“No nos quieren dejar estudiar en paz. Todo lo que pedimos es cumplir con nuestro derecho a la educación. Pero en lugar de ayudarnos, nos atacan”, resume otra alumna.

3. Una comunidad pedagógica autogestiva

La organización de la escuela es una de sus mayores fortalezas. Las estudiantes se rigen por un sistema de autogobierno que implica asambleas, comisiones de trabajo y representación rotativa. La experiencia pedagógica es doble: se aprende en el aula y en la práctica del autogobierno.

“Nos enseñamos unas a otras. Aquí no hay competencia, hay sororidad”, explica una integrante de la comisión de formación política.

Además de las clases de rutina, las alumnas organizan talleres, círculos de lectura y foros sobre temas como feminismo, historia de los movimientos sociales y derechos humanos.

Esa estructura interna —que en otras escuelas sería vista como una virtud— ha sido utilizada por autoridades y medios como una prueba de “radicalismo”. En lugar de reconocer la capacidad organizativa de estas jóvenes, se les señala como adoctrinadas o manipuladas.

Pero quienes las conocen desde dentro saben que es todo lo contrario: en Teteles no hay líderes carismáticos ni imposiciones ideológicas. Lo que hay es una profunda convicción colectiva de que la educación debe servir para transformar realidades.

4. El duelo y la esperanza

La escuela vive también con la memoria permanente de sus mártires. El 20 de mayo de 2021, dos alumnas —Mónica Paola e Iris Yaretzy— murieron tras caer de un tráiler mientras participaban en una movilización. La tragedia dejó una marca imborrable en la comunidad estudiantil.

“No fue un accidente. Fue consecuencia directa del abandono, de la indiferencia del gobierno, de tener que salir a las calles para que nos escuchen”, dicen sus compañeras.

Hoy su memoria se invoca en cada marcha, en cada pliego petitorio, en cada asamblea.

A pesar del dolor, las estudiantes siguen formándose. Se preparan para ser maestras rurales. No para escapar de su condición social, sino para dignificarla. Esa es su mayor revolución.

La pedagogía del desprecio: el desmantelamiento silencioso de las normales rurales

1. La “extinción por omisión”: una estrategia histórica

Durante décadas, los distintos gobiernos de México —sin importar su signo político— han ensayado una forma sutil pero eficaz de eliminar a las normales rurales: no cerrarlas de golpe, sino asfixiarlas lentamente. Esta estrategia opera a través de la omisión presupuestal, el abandono de infraestructura, el retiro de servicios básicos y la imposición de trabas administrativas para mantener su carácter de internado.

En el caso de la Normal Rural “Carmen Serdán”, las estudiantes han denunciado un patrón reiterado de recortes y retrasos: raciones alimentarias reducidas, cancelación de becas, suspensión de obras esenciales como baños, dormitorios y comedores. El corte de agua potable —presuntamente ejecutado por actores con vínculos sindicales— fue solo un episodio más dentro de este cerco progresivo.

“El Estado no necesita enviar militares para cerrar una normal. Solo necesita dejar de alimentarla, de mantenerla, de reconocerla”, señala Juan de Dios Varela Marino, quien estudió en la Normal Rural Raúl Isidro Vargas de Ayotzinapa y hoy es presidente de la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla (BLADP).

Esta pedagogía del desprecio —una pedagogía sin pizarras, pero con consecuencias letales— busca agotar física, emocional y políticamente a las alumnas. Y cuando ellas reaccionan, protestan o exigen, entonces se les criminaliza. El ciclo se completa.

2. La eliminación del internado: un golpe al corazón del modelo

Una de las maniobras más graves y estratégicas que enfrentan las normales rurales es el intento de eliminar su carácter de internado. En Teteles, esta ofensiva se tradujo en la creación de la figura de “matrícula externa”, promovida desde la Dirección de Formación Docente y el Comité Delegacional D-II-14 de la Sección 23 del SNTE.

De acuerdo con denuncias estudiantiles, funcionarios y docentes han presionado a madres y padres de familia para que inscriban a sus hijas como externas, incluso ofreciendo hospedaje particular. Esto, advierten las normalistas, representa un engaño: la convocatoria oficial establece que la normal funciona como internado y así fue refrendado en múltiples reuniones con la SEP y Gobernación.

La estrategia es clara: si disminuye el número de internas, se justificaría presupuestalmente su cierre como tal. Y con ello, se perdería la esencia de lo que representa la normal rural: una escuela de y para hijas de campesinos, que permite estudiar a quienes no pueden pagar rentas, transporte o alimentación externa.

“El internado no es un privilegio, es una necesidad”, subraya una estudiante. “Sin internado, muchas de nosotras no podríamos estar aquí”.

3. El uso de auditorías y rumores como arma política

Otro método habitual de erosión institucional es el uso discrecional de auditorías. Aunque la fiscalización es legítima en cualquier entidad pública, en el caso de Teteles ha sido utilizada como arma política para intimidar a directivos afines al movimiento estudiantil y justificar la intervención desde el gobierno.

A esto se suma la difusión de rumores sobre “malos manejos”, “novatadas”, “torturas” y otras prácticas cuya veracidad nunca se ha comprobado formalmente, pero que son amplificadas en medios con enfoque sensacionalista. Estos relatos no solo afectan la reputación de la escuela, sino que desincentivan la inscripción de nuevas alumnas.

Incluso ha habido casos en que se ha divulgado información personal y familiar de las estudiantes, poniéndolas en riesgo. “Quieren desmovilizarnos por miedo, por vergüenza, por desgaste”, denuncian en sus comunicados.

4. El caso Teteles como advertencia nacional

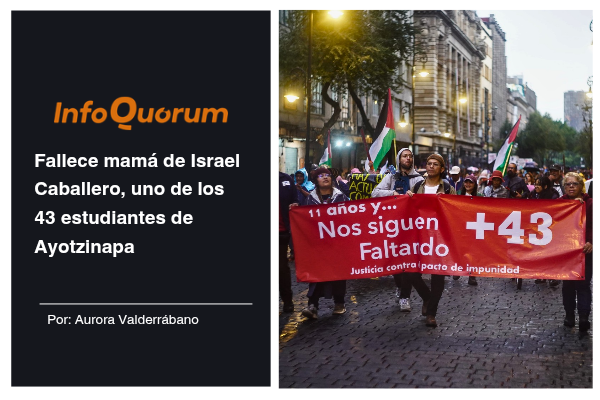

Lo que ocurre en la Normal Rural Carmen Serdán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón nacional. Las 17 normales rurales que aún sobreviven en México enfrentan escenarios similares: recortes, criminalización, hostigamiento y una creciente presión para que abandonen su modelo autogestivo y comunitario.

Cada una de estas escuelas representa una trinchera viva de la educación popular. Y cada ataque contra ellas es también un golpe contra la historia pedagógica de la Revolución Mexicana.

Teteles, por su historia reciente, se ha convertido en un símbolo nacional. Su resistencia frente al desprecio oficial, su vocación de formar maestras campesinas y su capacidad de organización la convierten en una referencia para movimientos estudiantiles y sociales de todo el país.

Día del Maestro: ¿a quién celebra el Estado cuando ignora a sus futuras educadoras?

1. Una celebración vacía sin maestras campesinas

Cada 15 de mayo, el gobierno mexicano conmemora el Día del Maestro con discursos oficiales, homenajes y promesas. Hablan de vocación, de compromiso social, de “los pilares de la patria”. Se entregan medallas, se emiten comunicados emotivos y se publican mensajes en redes sociales con fotografías de aulas rurales, como si en ellas estuviera el corazón de la nación.

Pero en esas ceremonias de oropel, el Estado suele olvidar —o decide ignorar— a las estudiantes que, literalmente, se están formando para ser maestras rurales. Maestras de comunidades serranas, indígenas, campesinas. Educadoras de las infancias más olvidadas de México. Mujeres que han decidido enseñar en los márgenes, en donde no hay internet, ni aire acondicionado, ni aulas digitales.

La Normal Carmen Serdán de Teteles forma precisamente a esas futuras maestras. Y lo hace no desde un modelo tecnocrático ni de eficiencia educativa de escritorio, sino desde la solidaridad, la vida en común, la conciencia política y la raíz popular. Por eso resulta más hiriente —y más revelador— que sea el propio Estado quien las estigmatiza, judicializa y reprime.

¿Cómo puede celebrarse el Día del Maestro mientras se criminaliza a las estudiantes que aspiran a serlo?

2. El Estado que celebra con una mano y reprime con la otra

La paradoja no es nueva, pero sí cada vez más grotesca. Las mismas autoridades que este 15 de mayo emitirán mensajes institucionales a favor del magisterio, son las que en días recientes han validado denuncias penales contra normalistas de Teteles. Son quienes han minimizado sus demandas de agua, de comida, de infraestructura. Son quienes guardaron silencio ante ataques violentos perpetrados contra su internado por parte de sujetos armados.

Mientras las estudiantes de Teteles bloqueaban calles para exigir servicios básicos, el gobierno las acusaba de vandalismo. Mientras solicitaban una reunión con el gobernador, se les respondía con denuncias judiciales. Mientras denunciaban acoso sexual por parte de docentes, las autoridades desviaban la atención con auditorías o versiones no confirmadas de “novatadas”.

Este doble discurso —celebrarlas en abstracto y hostigarlas en la práctica— es una expresión profunda del clasismo institucional. Las normalistas rurales no solo son ignoradas por ser mujeres o por ser jóvenes: son perseguidas por ser pobres y organizadas.

3. Maestras sin aula, pero con causa

Las alumnas de Teteles no piden privilegios. No exigen salarios ni estímulos ni reconocimientos públicos. Solo piden el derecho a estudiar en condiciones dignas. A alimentarse, a dormir seguras, a no ser atacadas ni difamadas. A convertirse en maestras para enseñar a otras niñas de sus comunidades que también tienen derecho a imaginar un futuro distinto.

En un país donde ser joven, mujer, pobre y rebelde es casi sinónimo de peligro, ellas siguen formándose. Siguen leyendo a Freire, a Burgos, a Rosa Luxemburgo. Siguen limpiando los baños de su escuela, organizando talleres de matemáticas y saliendo a la calle cuando ya nadie las escucha.

Este 15 de mayo, cuando se entreguen medallas y se entonen himnos en nombre del magisterio, las estudiantes de Teteles no estarán en el escenario. Pero su lucha —silenciada por unos, temida por otros— seguirá siendo la más honesta, la más radical y la más necesaria de todas.

VIII. Conclusión: educación para la vida, no para la obediencia

1. La escuela como trinchera

En el México del siglo XXI, las normales rurales no son vestigios del pasado: son trincheras activas donde se disputa el sentido de la educación. No es casual que sean atacadas con tanto empeño por gobiernos, sindicatos oficialistas y medios corporativos. Su existencia incomoda porque contradice la lógica dominante de que la pobreza debe ser aceptada, no cuestionada; de que los jóvenes deben obedecer, no organizarse; de que las mujeres rurales deben agradecer, no exigir.

La Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, como tantas otras, sobrevive —resiste— porque sus estudiantes no han dejado de creer que la educación es un arma de transformación, no de domesticación. Porque siguen enseñando con el ejemplo que la dignidad no se negocia. Porque, a pesar del hambre, el frío y el miedo, no se han rendido.

2. Lo que piden no es imposible

Las demandas de las normalistas no requieren reformas constitucionales ni presupuestos extraordinarios. Piden baños que funcionen. Agua corriente. Comida suficiente. Seguridad frente a la violencia machista. Infraestructura educativa básica. Respeto a su autogobierno. Y, sobre todo, que se les permita formarse como maestras sin ser criminalizadas.

Piden, también, que no se les quite lo que ya tienen: su internado, su organización estudiantil, su identidad pedagógica. Piden que no se imponga una “modernización” que en realidad es despojo.

En lugar de inventar programas educativos de escritorio, el Estado podría —y debería— empezar por escuchar. Por cumplir los acuerdos firmados. Por retirar las denuncias infundadas. Por reconocer que el conocimiento también se construye desde abajo, desde las sierras, desde los patios polvorientos donde las futuras educadoras limpian, cocinan, estudian y sueñan.

3. ¿Qué país queremos?

La respuesta a esta pregunta no se encuentra en los foros internacionales ni en los discursos del 15 de mayo. Está, hoy, en Teteles. En la decisión política de acompañar o reprimir. De proteger o estigmatizar. De financiar o asfixiar. Porque el destino de las normales rurales no es un asunto técnico o pedagógico: es una definición ética sobre el tipo de país que queremos construir.

¿Un país donde las hijas de campesinos sean tratadas como amenazas por querer ser maestras?

¿O un país que las reconozca como lo que son: herederas de una historia revolucionaria, portadoras de un conocimiento profundo, y protagonistas de una pedagogía que enseña con el cuerpo, la palabra y la vida?

4. Enseñar desde la rabia, educar desde el amor

Las estudiantes de Teteles han aprendido a convertir el dolor en organización. Han hecho del miedo una herramienta de resistencia. Han respondido al desprecio con ternura política y con una voluntad férrea de seguir educándose.

No buscan venganza, ni poder, ni fama. Buscan que ninguna niña tenga que abandonar la escuela por ser pobre. Que ninguna maestra sea desplazada por no tener título de universidad privada. Que la educación pública vuelva a ser un derecho, no un privilegio.

Y por eso, este 15 de mayo, su lucha debe ser celebrada no con flores ni con discursos, sino con solidaridad, con atención pública y con justicia.

Porque en sus aulas sitas en las montañas de Puebla, donde no siempre hay luz ni agua pero siempre hay conciencia, están sembrando el país que aún no es, pero que —gracias a ellas— puede llegar a ser.