Durante años, un cacique local, ayudado por una banda de delincuentes, derribó árboles centenarios en la población de Zacacuautla, en Hidalgo, hasta que un movimiento de defensa del territorio liderado por mujeres, que incluyó la apertura de una Casa de Cultura Comunitaria, logró alejarlos, pero la tala clandestina continúa

Orsetta Bellani / Periodismo de lo Posible

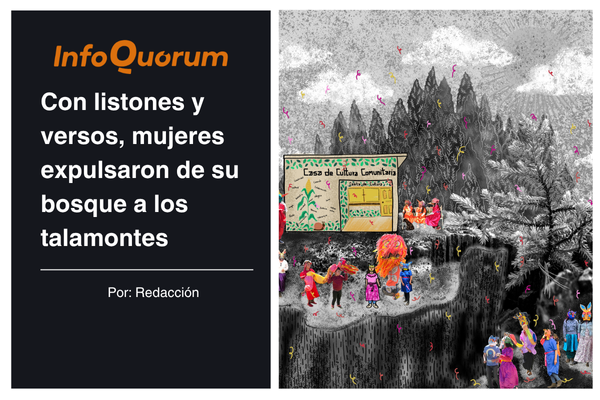

Listones de colores amarrados a los árboles para enfrentar las motosierras y cerca de quince mujeres, de entre 20 y 90 años, abrazadas a sus troncos para protegerlos. Esto ocurrió en 2009 en Zacacuautla, una comunidad de la sierra otomí-tepehua de Hidalgo afectada por la tala clandestina.

Ese día de marzo, se escuchó el llamado de las campanas e inmediatamente un grupo de pobladores corrió hacia “unos árboles grandísimos” que el cacique local Pedro Canales pretendía talar en un terreno de 55 hectáreas de bosque de pino y oyamel del que se había apropiado, según decían los vecinos, con escrituras falsas. Las mujeres se toparon de frente con la banda de delincuentes que había contratado, Los Negros, conocidos por su violencia, que amenazaron con “trozarles las patas o la cabeza” si no se iban de ahí.

“Eran unos árboles muy gruesos y muy altos. Yo vendía listones, entonces los agarré y empezamos a amarrar los árboles uno con otro, para que no los tiraran”, dice Norberta López Templos, una mujer de más de 80 años que aquel día corrió al monte. “Otra señora de la tercera edad y yo nos abrazamos al árbol para protegerlo. Me acuerdo que hacía mucho frío, estaba lloviznando, y nosotras abrazadas a los árboles”.

Mientras estaban allí, la banda de los Negros empezó a talar. “Trózanos, no importa, pero estos árboles no los tiras”, decían las pobladoras. Dentro de esa extensión de terreno se ubica el manantial que abastece de agua a la comunidad.

La resistencia contra los talamontes fue liderada por las mujeres; los hombres observaban la escena desde lejos, “nada más cuidándonos”. No se acercaban para no provocar a los Negros, que iban armados, pero varios fueron a solicitar la ayuda del ejército.

Cuando llegaron los militares, los delincuentes acusaron a los pobladores de ser los talamontes, pero Filiberta Nevado Templos, la única mujer que ha ostentado el cargo de delegada comunitaria en Zacacuautla, se acreditó —junto con su segundo delegado, Trinidad Templos— y señaló a los verdaderos culpables, que fueron detenidos.

Ese mismo año, los defensores enfrentaron quince averiguaciones previas por delitos infundados como amenazas y daño en propiedad ajena; Filiberta y Trinidad fueron arrestados, pero la movilización de la comunidad, que tomó la presidencia municipal de Acaxochitlán, hizo posible su liberación.

“El cacique ponía denuncias y pedía cárcel a quien se metiera en lo que consideraba su territorio para defender los árboles”, recuerda una de las pobladoras, Illiria Ninelth Gómez Martín. Tiempo antes, en 2004, había sido asesinado el defensor Samuel Cruz Hernández, uno de sus líderes, hecho que provocó una herida profunda que encendió el fuego organizativo.

Zona crítica forestal

El bosque de niebla de Zacacuautla, en el municipio de Acaxochitlán —cercano al límite con Puebla—, guarda vida y memorias comunitarias. En su cielo vuelan el quetzal coa y las águilas, entre sus árboles viven el güijalo —un ajolote endémico de la región— y el cacomixtle, un felino de cola anillada. Es también el hogar de armadillos, conejos y ardillas.

Durante más de dos décadas, la tala clandestina ha diezmado los árboles centenarios de la comunidad, de hasta 35 metros de altura. Eran encinos, oyameles, álamos, ayacahuites y sabinos. Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Acaxochitlán es una de las 13 zonas críticas forestales de atención prioritaria en el país; en mayo de 2025, esta dependencia, junto con elementos de seguridad, desmanteló tres aserraderos ilegales ubicados en la comunidad de Los Reyes, en ese municipio.

Pero en Zacacuautla, aclaran integrantes de Ocotenco, siguen funcionando cuatro aserraderos legales, además de otros clandestinos. “En años”, afirman, “esa fue la primera acción ejercida por el Estado. No se registraron detenciones por la tala ni hubo consecuencias legales, más allá de cierres temporales de aserraderos y el decomiso de vehículos, lo que refleja la colusión y omisión estatal. No consideramos que el cierre de esos aserraderos —que ya fueron reubicados— sea un avance o un trabajo efectivo realizado por el Estado”.

De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el 70% de la madera comercializada en México entre 2013 y 2018 es producto de la tala clandestina, en la que participan grupos de la delincuencia organizada.

Entre 2001 y 2021, según la Conafor, el país perdió más de 4 millones 385 mil hectáreas forestales, casi la superficie del estado de Yucatán. Y en 2024, México entró por primera vez en la lista de las 10 naciones con mayor pérdida de bosques primarios —no explotados por el ser humano— a nivel mundial, con 93 mil hectáreas afectadas, el 60% a causa de incendios.

‘Agua, monte y dignidad’

En 2007, tres mujeres de Zacacuautla fueron por leña al monte y vieron cómo se había convertido en un paisaje de árboles mutilados, troncos y ramas tiradas; parecía un gran cementerio. Decidieron hacer un llamado a la comunidad para defender su territorio y fundaron el colectivo Ocotenco-Kuautlali, que lucha bajo el lema “Agua, monte y dignidad”.

La organización creó un grupo voluntario de “guardianes de la niebla”, integrado por pobladores que hacían rondines de vigilancia en el monte, de día y de noche, y avisaban a las autoridades de la destrucción que causaban los taladores del cacique Canales.

Una figura fundamental de la resistencia, que permanece como un referente en la lucha, fue Benita Ibarra Canales. “Empezamos a ver que estaban arrasando el monte, empezamos nosotros a tratar de detenerlo, empecé a escribir sobre lo que pasaba”, contaba la poeta y campesina, que escribía versos para denunciar el robo del monte. Carteles que tapizaban la plaza principal, justo afuera de la iglesia, colocados en lo alto de los postes, para que a Canales y sus hombres se les dificultara más bajarlos.

“Dicen que somos herejes/ que no tenemos cabida,/ nuestro gran pecado es/ querer defender la vida”, dice uno de los 244 versos críticos, burlones, que Benita dejó antes de morir en 2021, a los 84 años.

Si alguien conoce el monte de Zacacuautla es Filiberta. A sus 69 años, es fácil para ella andar sobre la tierra húmeda, llena de hojarasca resbaladiza, sin veredas y con bajadas pronunciadas.

“Era un monte cerrado, todo esto era cerrado. Había veredas, pero adentro del monte no podías andar”, dice la defensora que en 2009 se enfrentó a las motosierras, mientras camina rumbo al manantial que surte de agua a la comunidad, abriéndose espacio entre el aserrín, las astillas y los trozos de árboles que los talamontes dejaron atrás en sus huidas.

Pero el manantial, un lugar sagrado donde cada 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, los pobladores celebran su vínculo profundo con el agua, ya no es como antes. “Bajó mucho, si siguen talando nos vamos a quedar sin agua”, cuenta Maura Islas, compañera de Filiberta. “Está completamente devastado, ya no hay árboles como había antes, está completamente quemado. Hay pedazos de árboles tirados por donde sea”, dice una joven de 20 años de la comunidad, Berenice Santos Neri.

Después de una lucha legal, y muchos otros enfrentamientos con los talamontes y las autoridades, en 2013 el Ocotenco-Kuautlali logró que se revocara el permiso a Canales —“legalmente, ya no podría talar”—, y que se retiraran las denuncias contra las y los defensores criminalizados por defender el monte.

Para celebrar esta gran victoria, la comunidad rescató el carnaval que dejó de hacer durante 50 años: tomó las calles del pueblo y los caminos del monte con alegría y baile. Las y los niños confeccionaron para su fiesta ancestral, que honra a la madre tierra, máscaras de semillas que representaban animales, árboles y plantas.

“Es una tradición recuperada que tiene su mensaje: la cosecha, para que nos vaya bien, la fertilidad. Y ahorita está adoptando otro mensaje, que es la lucha por el monte, donde nuestra primera arma es el arte, los colores y la alegría”, explica Berenice, que ha sido la mayordoma del carnaval desde hace tres años.

Semilla de esperanza

En 2013, Ocotenco-Kuautlali abrió la Casita de Cultura Comunitaria Rä Hmüda “La Semilla”, un espacio para organizar talleres de arte popular y compartir saberes colectivos, principalmente con niños y niñas, que buscan despertar la creatividad y el pensamiento crítico. Fue el resultado de un trabajo que comenzó con clases de fotografía, grabado y pintura en un centro cultural al que bautizaron “23 de Septiembre”; también llegaron a impartir talleres a un lado del kiosco de la población, en sillas y mesas prestadas, e incluso en el piso.

Cuando lograron construir la Casita —un cuarto de 7 m de largo por 4 m de ancho—, las y los niños pintaron en sus paredes a sus naguales o espíritus protectores, para que los ayuden a cuidar el bosque. Es un espacio lleno de color donde se reúnen cada sábado a las tres de la tarde.

“Se dan talleres gratuitos, hacemos todo lo que podemos a nuestro alcance con los recursos propios, con el trabajo sin paga de los que vienen a dar los talleres”, dice Filiberta.

En esta Casita, “donde cabemos todas y todos”, siguen trabajando por la defensa del monte y contra la destrucción de la naturaleza. Entre esos muros radica hoy la esperanza de la comunidad, afirma Illiria, una de las coordinadoras.

En 2018, la tala clandestina aumentó y provocó la primera sequía en Zacacuautla. Dos años después, Filiberta fue amenazada por taladores locales, pero el apoyo de organizaciones nacionales y de otros países disipó el peligro. No sucedió igual con los árboles que rodeaban el manantial, que fueron talados cuando la comunidad hacía tareas de limpieza en otro lado del monte. Pero en ese territorio arrasado, como muestra la defensora, las semillas de nuevos árboles comienzan a abrirse paso.

Para el Ocotenco, la lucha no ha terminado. La tala clandestina continúa, dicen, junto con una narcocultura que vuelve más complejo el trabajo con las infancias y juventudes. Pero cuando todo parece perdido, surgen nuevas formas de resistencia, como los listones de colores, los versos de Benita, un carnaval que regresó del olvido, y los niños y niñas que aprenden en la Casita la importancia de defender el territorio.

“La Semilla representa la esperanza”, concluye Berenice. “Es una lucha desde la alegría y el arte muy bonita, llena de color y de magia”.

Esta historia es la versión escrita del pódcast “Hidalgo: Listones, versos y colores, historias imposibles por la defensa del monte”, cuya investigación y guion fueron realizados por Filiberta Nevado Templos y Illiria Ninelth Gómez Martín. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.